De plus en plus de parents choisissent d'ouvrir une assurance-vie pour leur enfant durant sa minorité. Mais alors, à quoi sert-elle ? Comment la gérer ? Quelles sont les précautions à prendre ? Voici les éléments à connaître avant de souscrire.

SOMMAIRE

Qu'est-ce qu'une assurance-vie ?

Préparer l'avenir est l'une des préoccupations majeures des parents. Qu'il s'agisse de financer des études, d'aider à l'achat d'un logement ou de constituer un matelas de sécurité, commencer à épargner de bonne heure est une nécessité.

Selon un sondage réalisé par l'Ifop en février 2023, 85% des parents interrogés déclarent avoir ouvert au moins un produit d'épargne pour leur enfant. Sans surprise, le livret A est le produit le plus plébiscité (à 67%), suivi du livret jeune (à 33%). L'assurance-vie, quant à elle, n'est souscrite que par 21% des parents.

Et pourtant, elle peut être un puissant outil financier sur le long terme.

Pour rappel, l'assurance-vie est un produit d'épargne à long terme, souvent définie comme étant une « enveloppe fiscale » dans laquelle il est possible de loger divers supports d'investissements. Le capital versé peut alors être réparti sur des supports variés comme un fonds en euros (permettant de le sécuriser) ou encore des unités de comptes (plus risquées, mais aussi potentiellement plus rémunératrices).

Ce contrat permet à l'épargnant de réaliser différents types de versements (ponctuels ou programmés), de retirer son argent à tout moment (« rachats ») et de transmettre des capitaux à un ou plusieurs bénéficiaires en cas de décès tout en bénéficiant de conditions fiscales avantageuses.

Pourquoi ouvrir une assurance-vie pour un enfant mineur ?

L'assurance-vie permet de constituer un capital sur le long terme, grâce à des versements réguliers et/ou ponctuels.

Il s'agit d'un contrat très souple dans son fonctionnement et les versements ne sont pas plafonnés (contrairement aux livrets).

Plus le contrat est ouvert tôt, plus les avantages fiscaux sont intéressants. Même si l'enfant ne peut pas retirer de fonds durant sa minorité, le délai de huit ans ouvrant droit à une fiscalité allégée sur les gains en cas de retraits commence à courir dès l'ouverture du contrat.

Enfin, l'assurance-vie propose différents supports d'investissement permettant d'adapter ses choix aux convictions du titulaire, mais aussi à ses objectifs et à la durée dont il dispose pour réaliser ce placement. En effet, la plupart des supports proposant un rendement intéressant nécessitent de disposer de quelques années devant soi. En ouvrant une assurance-vie à leur enfant durant sa minorité, les parents se donnent les moyens sur le long terme de faire fructifier les sommes versées.

Exemple : Paul et Marie viennent d'avoir un fils, Léo. Ils souhaitent anticiper le financement de ses études supérieures. Ils ouvrent donc une assurance-vie au nom de Léo, dès sa naissance, en prévoyant d'y verser à l'ouverture la somme de 300 euros, puis ils mettent en place des versements programmés de 150 euros par mois.

Ils choisissent un contrat sans aucun frais d'entrée et des frais de gestion annuels de 0,75%. Ils optent pour une gestion pilotée et le profil sélectionné est un profil équilibré (60% sur un fonds euro et 40% en unités de comptes).

À ses 18 ans, en supposant un rendement annuel moyen de 2,78% nets, le capital sera estimé à 41 859 euros (pour un versement total de 32 700 euros réalisé par ses parents).

L'assurance-vie présente en effet de forts atouts patrimoniaux, y compris pour un mineur : souplesse de gestion, fiscalité avantageuse, et possibilité de limiter l'utilisation des fonds même à la majorité de l'enfant... Elle suppose cependant de respecter certaines règles, notamment en matière de représentation légale et de gestion.

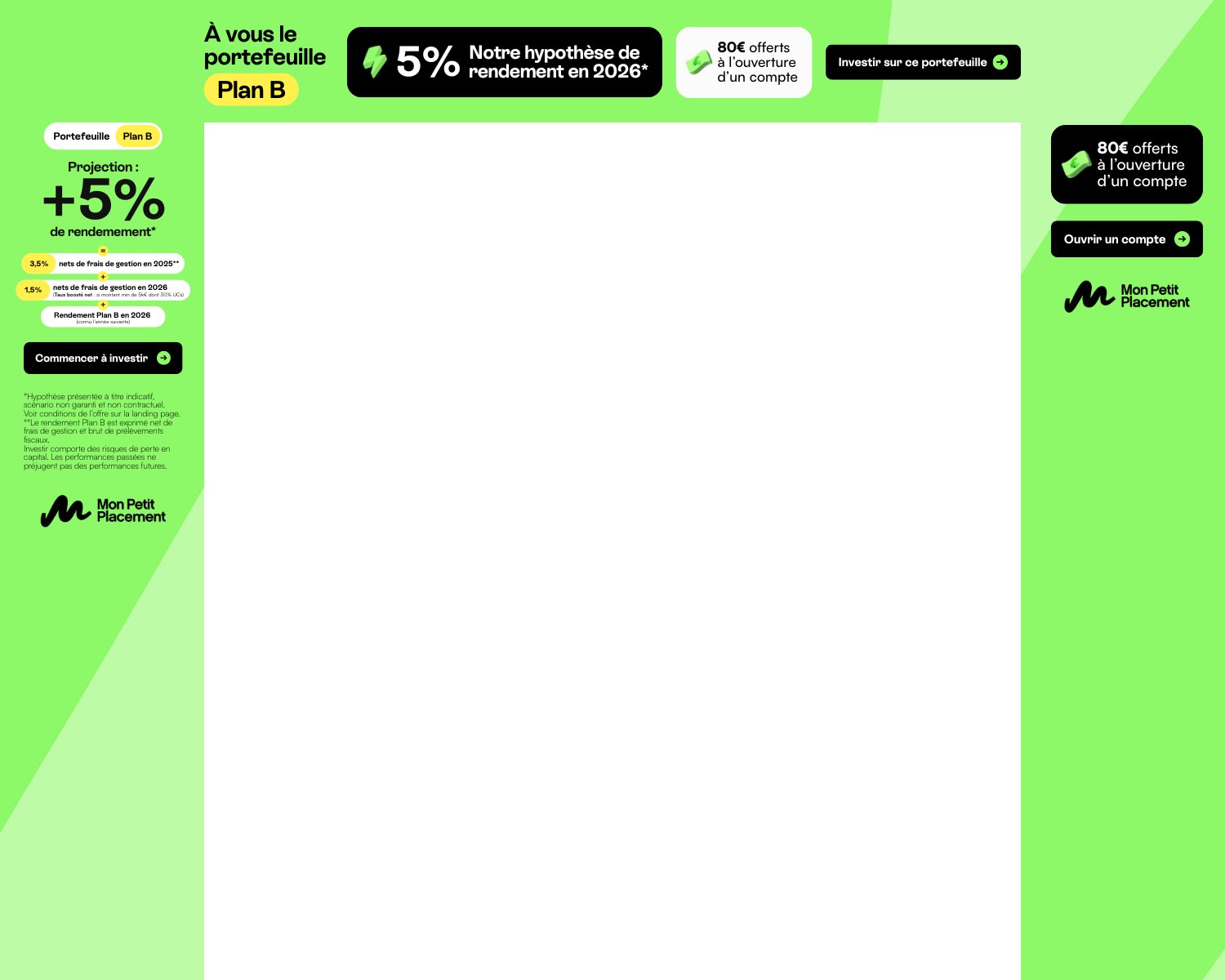

| Goodvest Kids | |

| Yomoni Kids | |

| Assurance-vie mineur Ramify |

Qui peut ouvrir un contrat d'assurance-vie à un mineur ?

Seuls les représentants légaux de l'enfant (généralement les parents) peuvent ouvrir un contrat d'assurance-vie en son nom. Depuis le 15 octobre 2015, dans l'hypothèse d'un parent isolé, ce dernier peut ouvrir seul ledit contrat, sans avoir besoin de recueillir l'autorisation du juge. Si l'enfant est âgé de plus de 12 ans, son accord devra également être recueilli.

Lors de la souscription, les représentants légaux doivent se munir de leur pièce d'identité respective, de la pièce d'identité de l'enfant et d'un justificatif permettant d'établir leur lien avec l'enfant (comme le livret de famille par exemple, ou un acte de naissance).

Au moment de cette souscription, le mineur ne peut pas rédiger de clause bénéficiaire en cas de décès. Il faut donc s'assurer que la clause par défaut s'applique, désignant simplement « les héritiers légaux ».

À partir de ses 16 ans (et avant sa majorité), l'enfant pourra modifier cette clause s'il le souhaite, mais uniquement par testament et seulement à concurrence de la moitié de ses biens (en vertu de l'article 904 du Code civil). Cette hypothèse reste donc très rare en pratique.

Comment l'assurance-vie est-elle gérée pendant la minorité ?

L'assurance-vie pour mineur fonctionne comme une assurance-vie classique, mais avec quelques règles spécifiques : l'enfant étant mineur, ce sont ses représentants légaux qui gèrent le contrat. Les fonds sont, par principe, bloqués jusqu'à la majorité (sauf autorisation spéciale du juge des tutelles).

Attention cependant : comme pour tout placement au nom de l'enfant, ce n'est pas parce que les parents gèrent cet argent qu'ils peuvent en disposer librement et le récupérer à tout moment pour leur utilisation personnelle. Les fonds, une fois versés sur le contrat d'assurance-vie, sont réputés appartenir à l'enfant (ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation). Les parents doivent donc gérer les fonds du mineur avec prudence, diligence et de façon avisée (en vertu de l'article 385 du Code civil). A défaut, l'enfant peut agir en réparation contre ses parents, dans les cinq années suivant sa majorité, s'il s'estime lésé.

Une autre précision importante : si les deux parents sont également les administrateurs légaux du mineur, l'accord des deux sera toujours indispensable pour réaliser des versements, des arbitrages ou des retraits, et ce même en cas de divorce ou de mésentente. En cas de désaccord, ils n'auront donc pas d'autre solution que celle de saisir le juge. C'est pourquoi il peut sembler opportun d'opter, dès la souscription, pour une gestion pilotée afin d'éviter au maximum les éventuelles situations de blocage qui pourraient se présenter et s'assurer que la gestion du contrat n'en sera jamais impactée.

Qui peut réaliser des versements sur ce contrat ?

Les représentants légaux étant en charge de la gestion du contrat d'assurance-vie, ils sont les seuls autorisés à réaliser des versements pour le compte de l'enfant. Ces versements sont libres. Ils peuvent être programmés ou ponctuels en fonction du contrat choisi.

Cependant, ce n'est pas pour autant qu'il est impossible pour des tiers de verser de l'argent à l'enfant et que celui-ci soit placé sur le contrat d'assurance-vie. Simplement, avant de pouvoir y être versées, les sommes données devront transiter soit par le compte de l'enfant lui-même, soit par le compte des représentants légaux.

Que devient le contrat d'assurance-vie à la majorité de l'enfant ?

Une fois que l'enfant a atteint la majorité, il récupère la gestion de son contrat d'assurance-vie et peut utiliser ces sommes comme bon lui semble. Pas besoin de la clôturer ou de trouver un nouveau placement, le contrat d'assurance-vie perdure.

Le jeune adulte peut alors décider seul de faire des versements, de réaliser des arbitrages ou encore de modifier la clause bénéficiaire. Mais il peut également décider de réaliser des retraits. Il devra aussi en supporter la fiscalité.

Quelle est la fiscalité applicable à ce contrat d'assurance-vie ?

Comme dans tous les contrats d'assurance-vie, seuls les gains (c'est-à-dire les intérêts et la plus-value) sont taxés. Le capital versé, aussi appelé généralement « primes », n'est jamais soumis à imposition.

La fiscalité en cours de contrat : les prélèvements sociaux

Les gains sont soumis aux prélèvements sociaux de 17,2%.

Cependant, le moment de leur imposition varie selon le type de support choisi dans le contrat :

- Si l'argent est placé sur un fonds en euros, le paiement de ces prélèvements sociaux a lieu annuellement. L'assureur les prélève et les reverse à l'État, avant d'ajouter le solde sur le contrat.

- Au contraire, si l'argent est placé sur des supports en unités de compte, les gains ne seront soumis à ces prélèvements sociaux qu'au moment du rachat.

La fiscalité en cas de retrait

Et en cas de retrait, que se passe-t-il ? Il faut alors distinguer en fonction de la date de souscription du contrat.

Si le contrat a moins de huit ans d'ancienneté, alors les gains sont en principe soumis à un prélèvement forfaitaire de 12,8% (en plus des prélèvements sociaux). Mais, dans l'hypothèse, où l'enfant est tout juste majeur, on peut imaginer que ce dernier n'a pas encore de revenus imposables (ou du moins, que ces derniers sont probablement inférieurs au seuil de 25 000 euros). Ainsi, il peut demander à être exonéré de ce prélèvement.

Et, dans le cas où le contrat a plus de huit ans d'ancienneté, le régime fiscal est plus favorable. Après application d'un abattement annuel de 4 600 euros, les gains seront soumis à un prélèvement forfaitaire de 7,5% si les intérêts correspondant aux primes sont inférieurs à 150 000 euros (et à 12,8% s'ils excèdent cette somme). Il s'ajoute aux prélèvements sociaux de 17,2%. Mais, si l'enfant n'a pas de revenus imposables ou qu'ils sont inférieurs à 25 000 euros, alors, il peut demander à en être exonéré.

Ainsi, ouvrir un contrat d'assurance-vie durant la minorité de l'enfant permet de fixer rapidement le point de départ du délai fiscal de huit ans et de faire en sorte qu'à sa majorité, il bénéficiera d'une fiscalité avantageuse.

Quelle est la fiscalité de l'assurance-vie en cas de décès ?

Le pacte adjoint : l'atout complémentaire de l'assurance-vie pour mineur

Le pacte adjoint est un document contractuel permettant d'encadrer et de préciser les modalités d'un don. Il permet au donateur d'assortir les sommes transmises de conditions ou d'obligations incombant au donataire.

Quelles dispositions peuvent-être envisagées dans un pacte adjoint ?

La rédaction d'un pacte adjoint est relativement libre, à condition de ne pas être abusive. Il est recommandé de se faire assister par un professionnel pour sa rédaction (avocat, notaire, conseiller en gestion de patrimoine...). Certains assureurs proposent également des modèles de pacte adjoint.

Ainsi, le pacte adjoint peut être une solution pour repousser l'âge à partir duquel l'enfant pourra avoir accès aux fonds. En effet, sans cela, il récupère la gestion de ces sommes le jour de sa majorité. Mais le donateur peut décider qu'il n'y aura pas accès avant un âge défini (mais dans la limite maximum de 25 ans).

Ce document permet aussi de conditionner l'emploi de ces sommes à un ou des projets spécifiques. Par exemple : l'achat d'une voiture, l'accès aux soins en cas de maladie, le financement des études, l'achat d'un bien immobilier... Il rassure le donateur : l'enfant utilisera ses sommes à bon escient, ou du moins, il sera protégé pendant un temps de sa possible immaturité financière.

Des clauses plus « techniques » peuvent également être insérées dans le pacte adjoint. Et notamment la dispense de rapport à la succession du donateur. Qu'est-ce que cela signifie ? Lorsqu'une personne donne à un de ses héritiers légaux, ce don est considéré par défaut comme une avance sur sa succession. Ainsi, au jour du décès du donateur, on considère que la personne a déjà reçu une partie de sa part d'héritage et on déduit donc ce don de la part successorale qu'il doit récupérer. Mais il est possible de déroger à cette règle en prévoyant que le don réalisé n'est pas une avance sur la succession, mais simplement un avantage supplémentaire. Il est aussi possible de prévoir, par une clause insérée dans le pacte adjoint, un droit de retour conventionnel. Ainsi, en cas de décès prématuré de l'enfant, le donateur pourra récupérer les sommes données, ou le bien acheté avec celles-ci.

Enfin, une clause de dérogation d'administration légale peut aussi être ajoutée. Elle permet au donateur de désigner un tiers pour gérer le contrat d'assurance-vie, autre que les représentants de l'enfant mineurs (c'est-à-dire, généralement, les parents). Cela peut être utile pour des grands-parents qui, par exemple, versent une somme à leur petit-enfant mais ne souhaitent pas que les parents en aient la gestion.

Toutes les sommes qui seront versées ultérieurement sur le contrat d'assurance-vie seront, elles aussi, soumises au pacte adjoint. Nul besoin d'en conclure plusieurs.

Qui peut conclure un pacte adjoint ?

Le pacte adjoint peut être conclu entre n'importe quel donateur et les représentants légaux de l'enfant. Il peut être aussi conclu par les parents eux-mêmes afin d'encadrer l'usage du capital qui sera fait par l'enfant lorsqu'il deviendra majeur. Mais il peut aussi être, par exemple, un bon outil pour les grands-parents qui souhaitent donner une somme d'argent à leur petit-enfant.

En effet, si les grands-parents souhaitent participer à la constitution d'un pécule pour l'avenir de leur petit-enfant, ils peuvent lui faire un don manuel (par chèque, virement...). Ce don devra être déclaré à l'administration fiscale. Il peut être utile de préciser que, dans l'hypothèse où ce don est inférieur à 31 865 euros pour chaque grand-parent, il ne sera pas soumis aux droits de donation. Cet abattement peut même être de 63 730 euros si le grand-parent a moins de 80 ans.

Avec ces fonds, les parents vont ouvrir une assurance-vie pour le compte de leur enfant. En parallèle, le pacte adjoint est signé par les grands-parents et les parents. Ce document permet de définir le cadre de ce don ainsi que ses modalités. Il précise notamment la somme donnée, le donataire et le lien de parenté. Il définit aussi l'emploi des fonds et il faut donc y mentionner le contrat d'assurance-vie.

Exemple : Jean et Monique, jeunes grands-parents, souhaitent dès à présent transmettre une partie de leur épargne à leur petite-fille nouvellement née, Emma.

Ils décident donc de verser 20 000 euros sur un contrat d'assurance-vie ouvert par ses deux parents au nom d'Emma.

Un pacte adjoint est rédigé sur les conseils de leur notaire, celui-ci prévoyant que tout rachat ou avance sera impossible avant ses 25 ans, sauf en cas d'emploi des sommes pour financer ses études ou en cas de problèmes de santé. Il prévoit aussi que le contrat sera géré jusqu'à sa majorité par ses parents.

Ce versement est considéré comme un don manuel et sera donc déclaré aux impôts. Cependant, il ne sera pas taxable puisqu'il bénéficie de l'abattement pour donation des grands-parents.

Un placement intelligent, à condition d'être bien accompagné

L'offre relative aux contrats d'assurance-vie étant très vaste, il peut parfois être compliqué de faire un choix. Il faut alors sélectionner le contrat en fonction de ses performances, mais pas seulement.

Il est important de se renseigner sur les frais (à la souscription, durant la gestion et à la sortie) et de s'assurer de l'existence de certaines options, par exemple la possibilité de mettre en place des versements programmés, ou la possibilité de réaliser des rachats partiels.

L'assurance-vie est donc un formidable outil de gestion pour les enfants mineurs. Il permet une transmission progressive et anticipée du capital, tout en permettant une rentabilité intéressante et une fiscalité attractive.

Cependant, sans anticipation ou avec une mauvaise connaissance de l'utilisation de ce produit, les inconvénients peuvent être importants : blocage juridique des fonds, recours au juge nécessaire ou risque de mauvaise allocation... C'est pourquoi, en cas de doute, il est utile de se faire conseiller par un professionnel.

Assurance-vie pour mineurs : 3 astuces pour vous éviter les mauvaises surprises

Alexandrine CHICOINE

Diplômée notaire et titulaire d’un Master 2 en gestion de patrimoine, Alexandrine est en charge de la veille juridique et du décryptage des textes... Lire la suite

© MoneyVox 2025-2026 / Droits réservés