Ce jeudi, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publie son Baromètre d'opinion (1). 4 000 personnes représentatif de la population française ont été interrogées notamment sur le point de savoir à quelle classe sociale ils s'identifient. Résultat plus d'un Français sur deux s'identifie aux classes moyennes (34% à la classe moyenne inférieure et 21% à la classe moyenne supérieure) et très peu (7%) aux catégories aisées. Enfin, 30% des personnes enquêtées s'identifient aux catégories modestes.

« Cette approche déclarative aboutit à des résultats qui diffèrent de celle fondée sur le revenu, présente habituellement dans le débat public. Certains experts considèrent comme aisées les 20% de personnes aux niveaux de vie les plus élevés », analyse l'étude de la Drees. Par exemple, selon l'Observatoire des inégalités, le seuil de richesse démarre à partir de 3 860 euros de revenus par mois pour une personne seule, ce qui correspond au double du niveau de vie médian.

Salaire, retraite, patrimoine... Et si vous étiez « riche » sans le savoir ?

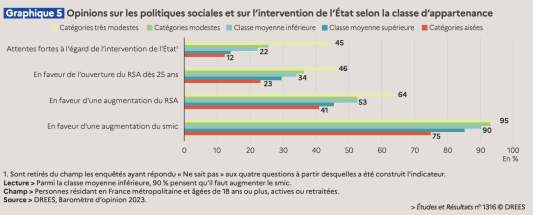

Selon l'enquête de la Drees, « le sentiment d'appartenance de classe est un fort déterminant des opinions sur les politiques sociales, au-delà du niveau du revenu, de la catégorie socio-professionnelle et du diplôme. Toutefois, vis-à-vis des attentes en matière de politiques sociales, les classes moyennes ne constituent pas un bloc homogène : les écarts sont importants entre leur composante supérieure, souvent proche des opinions des classes aisées, et leur composante inférieure, rejoignant celle des classes modestes ».

En effet, lors de cette enquête, il a été demandé aux participants de se prononcer sur les prestations qu'ils jugent nécessaires d'augmenter pour réduire les inégalités et la précarité, même si cela implique une augmentation des impôts ou des cotisations.

Plus les enquêtés déclarent appartenir à une classe sociale élevée, moins ils sont favorables à la hausse du Smic et plus ils s'opposent à la hausse du RSA et à son ouverture pour les moins de 25 ans. Par exemple, alors qu'au moins neuf enquêtés sur dix s'identifiant à la classe moyenne inférieure ou aux catégories modestes (dont très modestes) considèrent qu'il faut augmenter le salaire minimum, cette adhésion tombe à 75% pour les catégories aisées.

Gagnez-vous plus

ou moins que les autres salariés ? *

(50% gagne plus, 50% gagne moins)

* Source : INSEE - Les salaires dans le secteur privé 2024.

Clivage sur la hausse du RSA

L'opportunité d'augmenter le montant du RSA fait réapparaître le clivage entre d'une part, la classe moyenne inférieure et les catégories modestes où plus d'un enquêté sur deux (53%) y est favorable, et d'autre part, la classe moyenne supérieure et les catégories aisées, qui y est moins favorable (43% d'adhésion).

En revanche, quelle que soit la classe d'appartenance, les enquêtés sont moins d'un sur deux à soutenir l'ouverture du RSA aux jeunes adultes ; néanmoins les catégories aisées le sont bien moins que les très modestes (23% contre 46%).

Par ailleurs, les classes moyennes, inférieure et supérieure, ont cette fois des opinions proches qui rejoignent celles des catégories aisées, par leur soutien plus limité à ce type de mesures lorsqu'il s'agit des allocations chômage et logement que lorsqu'il s'agit des remboursements de l'assurance maladie. Pour ces trois prestations, la majorité des personnes interrogées se prononcent en défaveur de leur augmentation

« Toutefois, quelle que soit la classe d'appartenance, l'attachement aux pensions de retraite et aux aides aux personnes âgées est fort : pour chacune de ces deux types de prestation, deux tiers de l'ensemble de la population se déclarent favorable à leur augmentation, même si cela implique une hausse des impôts ou des cotisations », observe la Drees.

Allocation aux adultes handicapés, RSA, Aspa... Touchez-vous plus que la moyenne pour ces aides ?

(1) L'enquête d'opinion se déroule en face à face auprès d'un échantillon de 4 000 personnes représentatif de la population française résidant en France métropolitaine âgée de 18 ans ou plus. Cet échantillon est construit selon la méthode des quotas, prenant en compte différents critères (sexe, âge, profession de la personne de référence, après stratification par catégorie d'agglomération et de région).